Une majorité s’accorde sur le diagnostic : les systèmes agricoles actuels ne sont pas durables. Ils épuisent la biodiversité et les ressources naturelles et contribuent de manière substantielle au changement climatique ; en outre, une grande partie de la population mondiale n’a pas accès à une alimentation en quantité et qualité suffisantes. Mais le consensus éclate quand il s’agit de définir des alternatives et de réfléchir à leur mise en œuvre. Partagées entre adaptations graduelles et changements radicaux, les politiques publiques cultivent l’ambiguïté. Il est pourtant urgent d’agir pour restaurer la fertilité des sols et améliorer la productivité agricole, en particulier des petits producteurs, de manière soutenable pour l’environnement.

Deux écoles de pensée

Deux camps s’affrontent. D’un côté, les réformistes, tenants de l’intensification durable, dont le principe est de faire « mieux avec moins », c’est-à-dire d’améliorer l’efficience de l’usage des ressources, sans remettre fondamentalement en cause la nature des systèmes de production agricoles à forte intensité d’intrants externes[1]. De l’autre, les partisans de l’agroécologie conçue comme une transformation systémique de l’agriculture, fondée sur la valorisation des interactions entre végétaux, animaux et humains, mais aussi comme un changement des pratiques sociales visant une plus grande équité des systèmes alimentaires[2].

Ces deux approches ont des implications différentes sur la protection de la biodiversité et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’intensification durable repose sur une logique de « land sparing », c’est-à-dire d’économie de terres, qui s’appuie sur une forte augmentation des rendements agricoles. Cette productivité élevée permet en théorie de limiter l’expansion des surfaces cultivées, donc de réduire la déforestation, voire même de libérer des terres qui peuvent être alors reboisées pour accroître le puits de carbone ou utilisées pour produire de la biomasse énergie. L’agroécologie suit au contraire une logique de « land sharing », c’est-à-dire de partage des terres, basée sur des rendements plus faibles, même si ce point, capital, dépend des contextes[3]. Elle est plus difficilement compatible avec un objectif de neutralité carbone de l’économie mais répond mieux, selon ses avocats, à plusieurs enjeux clés du développement durable : protection de la santé humaine, maintien d’une plus grande biodiversité sur les terres exploitées, meilleure santé des sols, résistance accrue des agroécosystèmes aux chocs climatiques, sanitaires et économiques grâce à la diversité des productions[4].

L’agroécologie paysanne, un souci d’inclusion

En tant que mouvement social, l’agroécologie ne saurait être appréhendée uniquement par sa dimension technique ou environnementale. « Elle repose sur une refonte globale des systèmes agricoles et alimentaires qui doit garantir l’accessibilité à des aliments de qualité pour tous.tes les citoyen.ne.s, tout en assurant l’autonomie et un revenu décent aux paysan.ne.s. (…) L’agroécologie paysanne représente ainsi un levier majeur de renforcement de la cohésion sociale par la résorption des inégalités sociales, la promotion de la gouvernance locale, la souveraineté alimentaire et l’autonomie des communautés locales ». Elle entend « replacer au cœur des prises de décision les besoins et intérêts des citoyen.ne.s et des petit.e.s paysan.ne.s, qui fournissent 53 % de l’alimentation mondiale (…) »[5].

Ce mouvement ne concerne pas seulement les pays du Sud : il s’oppose aux dynamiques d’agrandissement, de concentration et de spécialisation des exploitations, très avancées dans les pays à haut revenu, et « dont on constate qu’elles sont une cause majeure de la dégradation de la biodiversité et des paysages agricoles »[6]. Pour les partisans de l’agroécologie ainsi définie, une approche incrémentale comme l’intensification durable ne suffit pas ; si l'on veut instaurer un nouveau paradigme de développement, il faut changer notre rapport à la nature et mettre l’inclusion au cœur des politiques. Selon nous, c’est bien le sentiment d’exclusion des petits producteurs, plus encore que l’adhésion à un mode de production alternatif, qui explique la création, en avril 2018, de l’Alliance pour l’agroécologie en Afrique de l’Ouest, dont est membre le ROPPA (Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest)[7].

Ambiguïtés politiques

Face à ces deux camps aux positions bien tranchées, les politiques publiques louvoient. Elles veulent encourager une « transition agroécologique », sans toutefois en préciser le point d’arrivée. Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord les doutes qui entourent la capacité de l’agroécologie à fournir un revenu décent aux agriculteurs, doutes liés aux rendements qu’elle permet d’obtenir, même si sa performance ne saurait être jugée uniquement à l’aune de la productivité, sans prendre en compte les bienfaits induits, sanitaires, environnementaux et autres[8]. De fait, le succès de l’agriculture biologique en Europe et aux États-Unis dépend très largement des prix plus élevés qu’acceptent de payer les consommateurs et qui font plus que compenser les surcoûts de production et les moindres rendements des cultures bio ; il n’est pas forcément reproductible à grande échelle dans les pays du Sud, où le pouvoir d’achat de la population est beaucoup plus faible.

Désireux avant tout de produire plus pour assurer la sécurité alimentaire de leur pays, mais sans risquer de perdre les financements des bailleurs, beaucoup de gouvernements africains tiennent un « ‘double discours’ politique où des objectifs divergents et concurrents se juxtaposent dans les dires des élus » : soutien affiché à l’agroécologie d’un côté, appui à « l’agriculture d’exportation » et à la « modernisation » des exploitations familiales fondée sur « l’agriculture industrielle », de l’autre[9]. Selon IPES Food (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems), ce double langage n’est pas forcément intentionnel. Il peut tout simplement résulter de la faible capacité de pilotage stratégique des États, de la fragmentation des sources de financements et de l’aptitude des partenaires financiers à faire valoir leurs intérêts dans les phases de conception et de mise en œuvre des différents programmes. Souvent, en effet, l’incohérence des objectifs politiques au niveau national n’est qu’un reflet des multiples contradictions présentes dans les cadres réglementaires régionaux et panafricains sur l’agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire.

Les bailleurs partagés

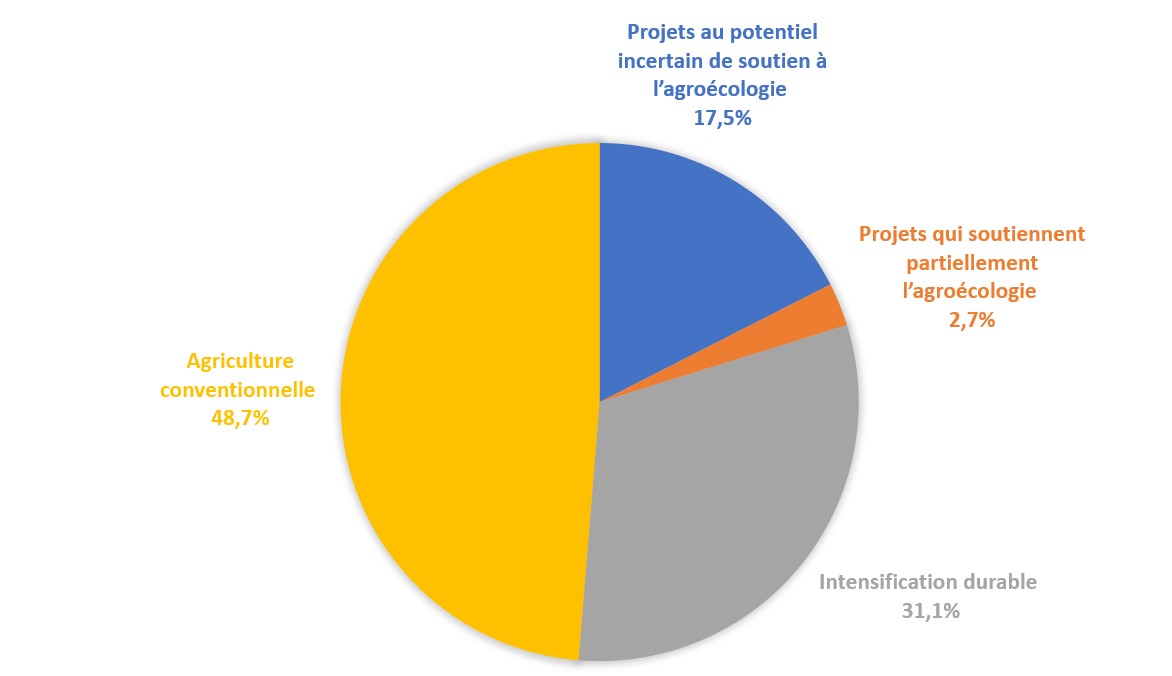

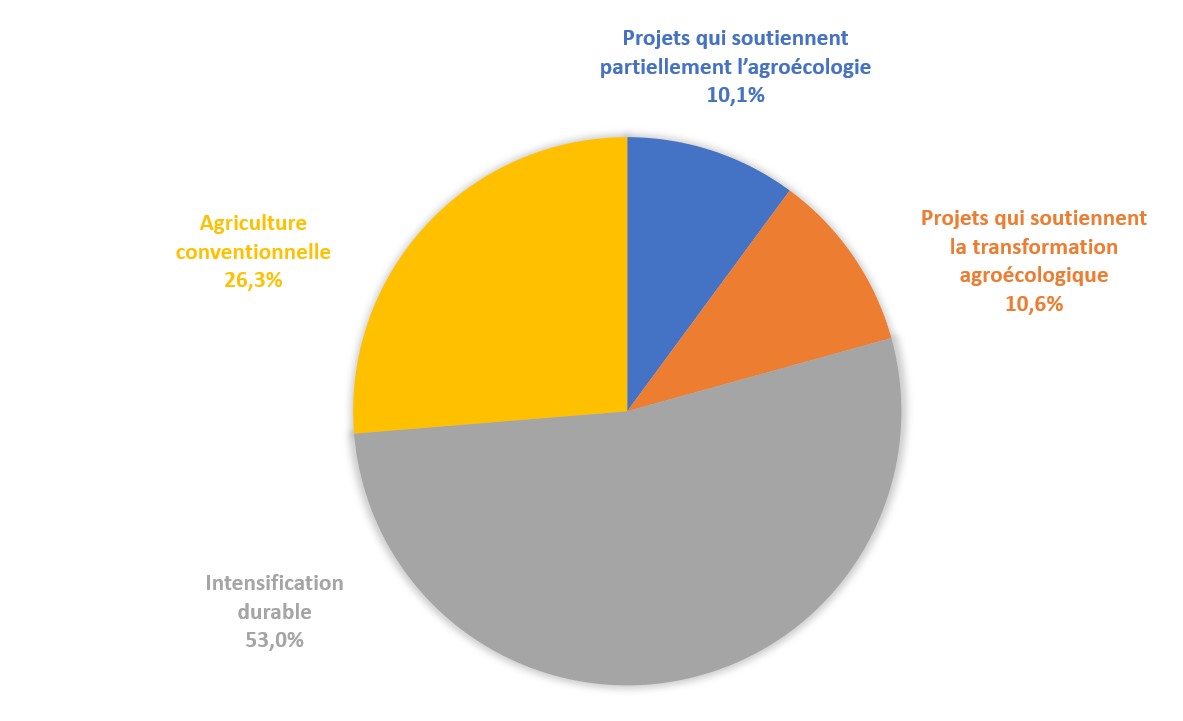

L’analyse de l’aide apportée par l’Union européenne aux projets agricoles dans les pays en développement illustre bien, au-delà des déclarations d’intention, le flou des stratégies des bailleurs[10]. Sur la période 2016-2018, moins de 3 % des financements européens octroyés à la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture), au FIDA (Fonds international de développement agricole) et au PAM (Programme alimentaire mondial) ont appuyé des projets qui soutiennent partiellement l’agroécologie. Aucune aide n’a été accordée par l’UE à des projets visant explicitement la transformation agroécologique (graphique 1). Elle a financé davantage de projets agroécologiques dans le cadre du Fonds vert pour le climat[11], mais ceux-ci restent très minoritaires : 21 % des versements effectués à ce Fonds dans le domaine de l’agriculture sont allés à des projets qui soutiennent partiellement l’agroécologie (10 %) ou la transformation agroécologique (11 %) (graphique 2).

Graphique 1. Répartition de l’aide de l’Union européenne à la FAO, au FIDA et au PAM sur la période 2016-2018 (%)

Source : FARM d’après CIDSE

Graphique 2. Répartition de l’aide de l’Union européenne aux projets agricoles du Fonds vert pour le climat (%)

Source : FARM d’après CIDSE

Mais la situation est plus complexe qu’il n’y paraît. En effet, 31 % des contributions de l’UE aux organisations agricoles internationales basées à Rome (FAO, FIDA, PAM) et 53 % de celles versées au Fonds vert pour le climat ont soutenu des projets visant une intensification durable de la production agricole, consistant notamment en une diminution de la consommation d’intrants synthétiques, d’eau et d’énergie. L’objectif des financements européens est donc bien d’encourager une réduction de l’empreinte environnementale de la production agricole, même si la transition n’est pas aussi radicale que certains le souhaitent (environ la moitié et le quart de l’aide européenne, respectivement, continuent d’appuyer des projets basés sur l’agriculture conventionnelle). On manque de données précises sur les actions des autres bailleurs, ce qui est regrettable car une grande partie des dépenses de soutien à l’agriculture, dans les pays d’Afrique subsaharienne, est financée par l’aide extérieure.

Pour une révolution agronomique

Face aux immenses défis à relever, le pire serait que des différends idéologiques maintiennent les agriculteurs africains, en particulier les petits producteurs, dans le « piège à pauvreté » où les enferme leur faible niveau de productivité. Le facteur temps est essentiel. Une transition agroécologique qui ciblerait une transformation à long terme, sans obtenir rapidement des résultats substantiels, ne serait pas crédible et ferait long feu.

Les tenants de l’intensification durable et de l’agroécologie s’accordent sur un point : le besoin en Afrique, plus encore que dans d’autres régions, d’une révolution agronomique plaçant la santé des sols au centre des pratiques agricoles. Compte tenu de l’ampleur de la dégradation des terres[12], il s’agirait de mettre en place, dans chaque pays, une stratégie de gestion de la fertilité des sols, répondant à la fois à l’impératif de productivité et à la lutte contre le dérèglement climatique. Cette stratégie devrait privilégier l’enrichissement des sols en matière organique, mais on comprendrait mal qu’elle exclue tout recours à l’utilisation raisonnée d’engrais minéraux, sachant que la consommation actuelle de ces derniers est très basse[13]. D’autant plus que pour que de nouvelles pratiques soient adoptées à grande échelle par les agriculteurs, il faut que ceux-ci en perçoivent rapidement l’intérêt économique, sous la forme de gains de rendements[14]. Ces gains ne sont pas une condition suffisante du développement durable des agricultures africaines, mais ils en constituent un préalable. Aucun soutien public ne peut complètement s’y substituer, même si les interventions des États et des bailleurs sont indispensables. Il reste aussi à déterminer comment les chaînes de valeur sont susceptibles de promouvoir et de valoriser les efforts des acteurs axés à la fois sur la santé des sols et l’inclusion des petits producteurs.

[1] Xavier Poux et Pierre-Marie Aubert (2018), « Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine. Enseignements d’une modélisation du système alimentaire européen », Iddri AScA, Study No 09/18.

[2] FAO (2019), « Les 10 éléments de l’agroécologie. Guider la transition vers des systèmes alimentaires et agricoles durables ».

[3] Il existe de nombreuses références bibliographiques sur la capacité de l’agroécologie à améliorer les rendements dans les pays du Sud, généralement dans des situations où les agriculteurs ont un accès réduit aux intrants externes. Au contraire, en Europe, l’étude menée par l’Iddri et l’AScA (voir note 1) se fonde sur une hypothèse de rendements (basée sur les références de l’agriculture biologique) inférieurs de 10 à 50 % aux rendements moyens actuels, selon les cultures.

[4] Pierre-Marie Aubert, Marie-Hélène Schwoob et Xavier Poux (2019), « Agrécologie et neutralité carbone en Europe à l’horizon 2050 : quels enjeux ? », Iddri, Décryptage No 05.

[5] Coordination SUD (2020), « L’agroécologie paysanne : alternative sociétale pour des systèmes agricoles et alimentaires durables », Les Notes de SUD, No 22.

[6] Voir note 1.

[7] Kimberly Adams, « L’agroécologie, une autre vision de l’agriculture », African Business, 2 novembre 2020, https://magazinedelafrique.com/african-business/agriculture-african-business/lagroecologie-une-autre-vision-de-lagriculture/2/

[8] Nassib Mugwanya, « Pourquoi les pratiques agricoles traditionnelle (l’’agro-écologie’) ne peuvent pas transformer l’agriculture africaine », overblog, 2 septembre 2019.

[9] IPES Food (2020), « Valeur(s) ajoutée(s) de l’agroécologie : déverrouiller le potentiel de transition en Afrique de l’Ouest ».

[10] Moeller, N.I. (2020), « Analysis of Funding Flows to Agroecology: the case of the European Union monetary flow to the United Nations’ Rome-based agencies and the case of the Green Climate Fund », CIDSE & CAWR.

[11] Mécanisme financier placé sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, créé lors de la conférence de Cancun sur le climat en 2010, le Fonds vert pour le climat a pour vocation d’aider les pays en développement à mettre en œuvre des moyens de lutte contre le réchauffement climatique grâce au soutien financier des pays développés.

[12] Environ 22 % des terres en Afrique subsaharienne sont considérées comme dégradées, au vu des changements de leur couverture végétale, de leur niveau de productivité et du taux de carbone organique dans les sols. Source : ONU, Rapport sur les objectifs de développement durable 2019.

[13] En 2018, la consommation d’engrais azotés en Afrique était en moyenne de 5 kg/ha sous forme organique (contre une moyenne mondiale de 17 kg/ha) et 16 kg/ha sous forme minérale (contre une moyenne mondiale de 70 kg/ha). Source: FAO, Statistical Yearbook. World Food and Agriculture 2020.

[14] Bernard Vanlauwe et Achim Dobermann (2020), « Sustainable intensification in sub-Saharan Africa: first things first! », Frontiers of Agricultural Science and Engineering.