Le rapport publié le 13 juillet par la FAO et d’autres institutions internationales sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le monde

[1] se penche sur les

« coûts cachés » du système alimentaire. A juste titre : la note payée par la société pour pallier les effets des affections et maladies dues à une alimentation déficiente, ainsi que les impacts négatifs des émissions de gaz à effet de serre liées à ce secteur, équivaut à 50 %, en moyenne, de la valeur de la nourriture. Malgré le fort degré d’incertitude attaché à ce chiffre, très variable selon les pays, et son incomplétude (il n’inclut pas, notamment, le coût des dommages résultant de l’érosion de la biodiversité), il est clair que dans le contexte actuel des interrogations sur la résilience des filières alimentaires et des menaces posées par le changement climatique et l’appauvrissement des écosystèmes, toute réflexion prospective se doit d’examiner les externalités, négatives comme positives, liées aux régimes alimentaires.

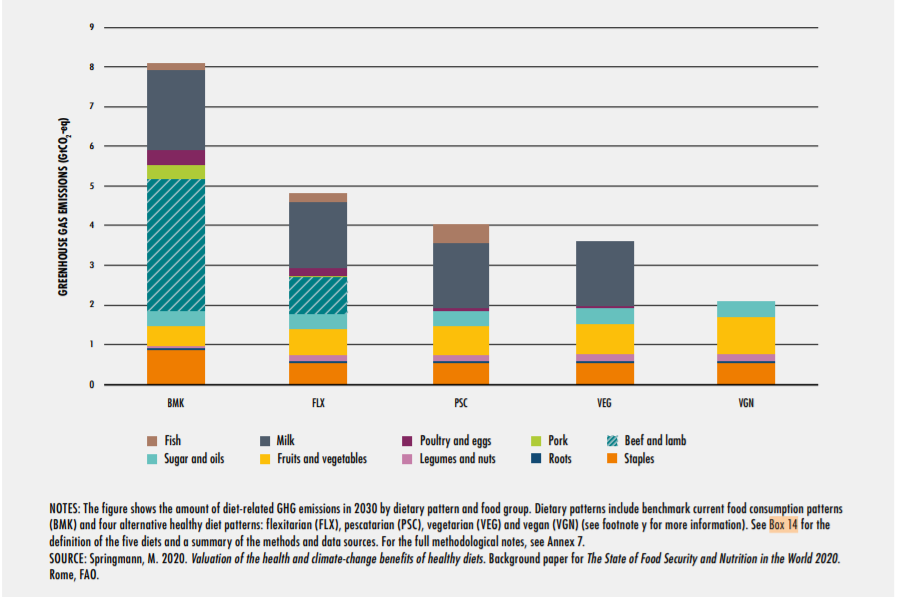

Concentrons-nous ici sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Globalement, selon un rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) cité par la FAO, la production, la transformation et la distribution de nourriture seraient responsables de 21 à 37 % de l’ensemble des GES provenant des activités humaines. Comment réduire cette empreinte environnementale ? La FAO présente des simulations fondées sur l’adoption de quatre « diètes » consistant respectivement en un régime « flexitarien » (FLX dans le graphique ci-dessous), contenant des quantités faibles à modérées de produits animaux ; un régime « pescetarien » (PSC), incluant des apports modérés de poisson mais pas d’autres viandes ; un régime végétarien (VEG), intégrant des quantités modérées de produits laitiers et d’œufs, sans viande ni poisson ; enfin, un régime « végan » (VGN), à base uniquement de produits végétaux. Comparée au régime actuel, l’adoption de ces régimes alternatifs permettrait, en 2030, de diminuer fortement les émissions de GES liées à l’alimentation : de 41 % (pour le régime flexitarien) à 74 % (pour le régime végan) (graphique). Cette baisse serait due essentiellement à la réduction voire à l’arrêt total de la consommation de produits animaux, considérés comme étant à la source de 77 % des rejets de GES liés à l’alimentation (dont 41 % pour les viandes bovine et d’agneau et 25 % pour les produits laitiers).

Graphique. Simulation des émissions de gaz à effet de serre générées par l’adoption de quatre régimes alimentaires alternatifs en 2030

La FAO se défend de prendre parti pour l’un ou l’autre des régimes alimentaires étudiés - tout en indiquant, avec quelques réserves, qu’ils vont dans le sens des recommandations des experts -, et l’on comprend bien pourquoi. A travers les résultats de ces simulations, c’est l’existence de centaines de millions d’éleveurs et la viabilité de pans entiers de l’activité économique qui sont en jeu. La publication de ces données par la principale organisation internationale compétente en matière d’alimentation fournit du reste un involontaire mais robuste appui aux industries des substituts de la viande (« steaks » végétaux, viande de laboratoire) et du lait, promises, selon leurs promoteurs, à un brillant avenir. Mais ces résultats sont trompeurs, car comme le reconnaît le rapport, nombre de pays, tout particulièrement parmi les plus pauvres, devraient au contraire manger plus de produits animaux, et davantage de fruits et légumes, pour améliorer la santé de leur population. Pour satisfaire leurs besoins en énergie et en protéines, il leur faudra accroître, directement ou indirectement (c’est-à-dire en important des denrées), leurs émissions de GES. C’est d’ailleurs ce que suggère, en creux, une étude réalisée en France par l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’alimentation), à la demande de Pluriagri

[2] : si l’Afrique subsaharienne adoptait, en 2050, une diète respectant les normes de l’Organisation mondiale de la santé, elle augmenterait sa consommation de calories alimentaires de 8 %, en moyenne, par rapport à la prolongation de son régime actuel. En Afrique de l’Ouest, la hausse serait même de 10 %.

Autre constat remarquable issu du rapport de la FAO, celui de la répartition géographique des émissions de GES liés à l’alimentation, selon le niveau de revenu des pays. Dans l’hypothèse d’un maintien des modes de consommation actuels, près de trois quarts de ces émissions, en 2030, seraient dus aux pays émergents, c’est-à-dire à

« revenu intermédiaire », selon la classification de la Banque mondiale

[3]. Au sein de cette catégorie, les pays de la tranche de revenu inférieure – Inde, Bangladesh, Nigeria, Sénégal… - réaliseraient, à eux seuls, la moitié des émissions mondiales de GES liées à l’alimentation. Ceux de la tranche de revenu supérieure – Chine, Brésil, Afrique du Sud… -, un peu plus de 20 %.

Ce sont donc les pays émergents, regroupant la majeure partie de la population mondiale et ayant en général les plus forts taux de croissance économique, qui détiennent la clé de la réduction globale des émissions de gaz à effet de serre liées à la nourriture. Ils ont peu de marge de manœuvre, car le maintien de la sécurité alimentaire des populations et l’augmentation des revenus des ruraux, souvent très inférieurs à ceux des citadins, conditionnent la stabilité des gouvernements. Leurs engagements internationaux en matière de lutte contre le changement climatique sont donc très contraints.

Les pays à revenu élevé émettraient pour leur part, en 2030, moins de 15 % des GES associés au système alimentaire. Si une modification des habitudes alimentaires, dans ces pays, est souvent hautement souhaitable, notamment pour lutter contre l’obésité, leur efficacité pour combattre le dérèglement climatique à l’échelle de la planète est limitée.

Enfin, les pays à faible revenu – situés principalement en Afrique subsaharienne et où l’agriculture est encore une source majeure d’emplois - seraient responsables, selon la FAO, d’un peu plus de 10 % des émissions mondiales de GES liées à l’alimentation. Or ils pourraient accroître sensiblement leurs émissions dans les prochaines décennies, en produisant plus de denrées pour réduire leur dépendance aux importations, au risque d’étendre leurs surfaces cultivées au détriment des prairies et de la forêt

[4].

Le rapport de la FAO souligne fort à propos la complexité de la transformation des systèmes alimentaires. Celle-ci obéit à des déterminants socio-économiques et culturels d’une force et d’une inertie telles qu’ils interdisent tout changement rapide. Pointer l’excès de consommation de viande bovine en Argentine ou de riz en Indonésie peut être justifié au regard de critères nutritionnels, mais c’est aussi toucher à l’identité de ces pays et au pacte implicite noué entre les agriculteurs et la société. Si l’alimentation offre, sur le papier, un énorme potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on peut craindre qu’il soit bien difficile à exprimer dans le laps de temps laissé par l’urgence climatique. Dans ces conditions, aider les agriculteurs à s’adapter aux événements extrêmes – sécheresses, inondations, tempêtes… -, dont le dérèglement climatique va accélérer l’intensité et la fréquence, devrait mobiliser au moins autant d’attention et de moyens

[5].