Au fil des ans, l’Afrique au sud du Sahara importe de plus en plus de produits alimentaires et en exporte de moins en moins. La situation est fort préoccupante, surtout si l’on se rend compte qu’une partie importante du déficit est payé par des exportations de matières premières (essentiellement du pétrole) qui ne seront pas forcément durables.

La cause primaire du phénomène est évidemment la croissance démographique, qui augmente le nombre de bouches à nourrir. Mais évidemment aussi, il faut incriminer la faiblesse de la production agricole qui ne suit pas la démographie. De fait, les rendements agricoles sont faibles et n’augmentent pas, alors qu’ils croissent plus vite que la population presque partout dans le monde.

Or une telle situation est d’une absurdité totale. Les conditions naturelles en Afrique sont exceptionnellement favorables à la production de « biomasse ». Par ailleurs, s’il est un phénomène démographique qui se vérifie partout dans le monde, c’est bien le fait que la prospérité - spécialement alimentaire - diminue la natalité : un accroissement des rendements devrait donc améliorer les choses par les deux bouts, à la fois en augmentant la production alimentaire et en diminuant la natalité grâce à la prospérité des populations rurales (celles où la démographie pose problème).

Mais pourquoi les rendements n’augmentent ils pas en Afrique comme ailleurs ? L’explication la plus simple (voire simpliste) est que les agriculteurs africains sont arriérés et trop mal informés pour profiter des bienfaits de la Science comme le font leurs confrères européens ou américains... C’est un peu court : en réalité, sur les moyens d’augmenter les rendements, les paysans africains en savent bien plus que ne le croient les fonctionnaires internationaux. Mais ils n’ont aucun intérêt à le faire. Pire : ils souhaiteraient le faire, mais ne le peuvent pas.

De fait, le principal obstacle à l’utilisation des méthodes modernes dans l’agriculture africaine est le manque de capital : on peut bien savoir qu’il faut irriguer, mettre des engrais et utiliser des semences sélectionnées, si l’on manque d’argent pour acheter ces ingrédients, on sera contraint d’utiliser les méthodes traditionnelles. Or les agriculteurs africains, en général, ont assez peu d’argent, justement à cause de la faiblesse de leurs rendements...

Evidemment, ils pourraient emprunter. Cela devrait-être d’autant plus facile que, chez eux, la productivité du capital est énorme, comme c’est logique pour un facteur de production aussi rare. De fait, lorsqu’on observe les transactions financières courantes dans les campagnes, les taux d’intérêt sont énormes : un contrat « classique » consiste en ce que « je te prête un sac de riz aujourd’hui et tu m’en rends deux dans trois mois ». C’est là un taux d’intérêt de plus de 600 %, de quoi faire saliver tous les banquiers de la terre, qui devraient supplier les Africains de leur demander des crédits à des taux pareils... Il est vrai que le contrat en question comporte une clause subsidiaire : « si tu ne peux pas me rendre mon sac cette année, tu le feras l’an prochain, ou même dans deux ans ». Cela fait significativement baisser l’espérance de taux d’intérêt, plus proche en réalité de 50 % que de 600 %. N’importe : une rentabilité de 50 % n’est tout de même pas courante et mériterait un peu d’attention de la part d’un banquier soucieux de bonnes affaires.

Alors, pourquoi les banquiers ne prêtent-ils pas aux agriculteurs africains, ce qui permettrait d’améliorer les rendements pour le bonheur de tous ? C’est que les banquiers sont prudents, et que la production agricole est risquée. Il y a en effet deux sortes de risque en agriculture.

Le premier est le risque de rendement : tout le monde le sait, on peut être un excellent agriculteur et ne rien récolter en cas de sécheresse ou d’épiphytie. Si je prête de l’argent à un agriculteur dans cette situation, il ne pourra pas me rembourser et je perdrai mon capital... Ce risque-là est cependant moins grand qu’il n’en a l’air, parce qu’un agriculteur peut être sinistré sans que son voisin le soit. De ce fait, ce risque-là est « assurable » : le banquier peut en effet perdre un peu de son capital, mais si sa clientèle est tant soit peu diversifiée géographiquement, ce ne sera jamais tout. De la sorte, avec des taux aussi élevés, il s’y retrouvera quand même. En outre, beaucoup de ces investissements auxquels peuvent penser les agriculteurs africains sont justement des réducteurs de risque : ainsi, une installation d’irrigation permet de s’affranchir du risque de sécheresse. Enfin, des assurances indicielles contre les aléas climatiques, relativement peu coûteuses pour les producteurs, se développent en Afrique. Le risque de rendement ne devrait donc pas être un obstacle à la fourniture de crédit aux agriculteurs.

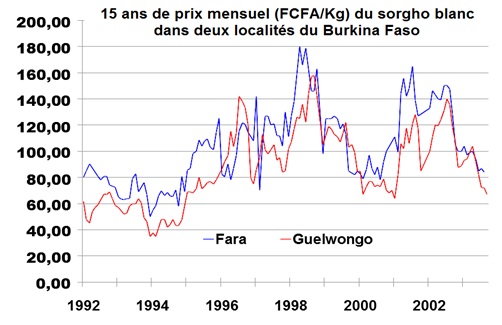

Mais il existe en agriculture un autre risque, autrement important même (et surtout !) pour un banquier, c’est le risque de prix (figure 1). Les prix bas, à un moment donné, touchent tous les agriculteurs d’une région. Il en résulte que si le risque se matérialise, le banquier se trouvera bientôt dans la même situation que ses clients, en cessation de paiement. Or, ni les banquiers, ni les agriculteurs ne tiennent beaucoup à se trouver en cessation de paiement. Et la parade est toute trouvée : on n’emprunte pas, on ne prête pas et les rendements n’augmentent pas...

Figure 1

Sources : FAO - Nouvelles des marchés

Les prix de produits vivriers sont extrêmement fluctuants et variables d’un endroit à un autre.

Encore ces moyennes mensuelles sont-elles lissées par rapport aux prix quotidiens…

Mais alors, pourquoi les prix varient-ils ainsi, créant contre toute attente un cercle vicieux quand ils devraient efficacement informer les producteurs des désirs des consommateurs, et les consommateurs de la difficulté de produire, comme le stipule la théorie élémentaire des prix enseignée dans les facultés d’économie ?

C’est que les prix agricoles ne sont pas comme les autres. La demande de produits alimentaires est rigide parce que les consommateurs se priveront de tout autre chose plutôt que ne nourriture si les prix sont hauts. Inversement, ils n’augmenteront pas leur consommation de nourriture s’ils baissent. L’offre, de son côté, est élastique parce que, contrairement à ce que croient les gens peu informés, les agriculteurs « répondent aux prix », en augmentant leur production quand les prix sont hauts, en la diminuant quand ils sont bas. Mais cette réponse est lente, parce que les délais de production sont longs. De telles conditions, demande rigide, offre élastique et longs délais de production sont exactement ce qu’il faut pour que les prix fluctuent sans cesse dans un régime chaotique (le mot, ici, étant employé dans son sens mathématique, assez subtil, mais signifiant tout de même un grand désordre). Pour cette raison, les prix agricoles sur un marché « libre » ne sont jamais « à l’équilibre », toujours trop bas ou trop hauts, en tous cas « risqués », comme on le voit sur n’importe quelle série chronologique un peu longue. Et ce phénomène empêche les prix de jouer le rôle qui est le leur en bonne théorie économique, parce que les producteurs sont sensibles non seulement à la moyenne des prix, mais encore à leur variabilité.

Dans le cas africain, il y a un obstacle supplémentaire à l’efficacité des prix : les mauvaises infrastructures, qui allongent les délais entre le moment où l’on reçoit l’information, et celui où la marchandise peut arriver sur le marché. J’ai 15 kg de mil à vendre : je viens de recevoir l’information que le prix est excellent sur le marché de la ville voisine à 20 km. Vais-je faire le voyage à pied avec cette charge sur la tête, quand je sais que dans la soirée, quand j’arriverai, le prix aura peut-être chuté de moitié ? Je reste chez moi, avec mon stock bien à l’abri, en attendant une occasion de voyager de façon plus confortable...

Dès lors, quels remèdes ? Beaucoup sont possibles, en particulier créer des routes ou des transports en commun comme on vient de le voir. Mais l’essentiel avait été trouvé par les conseillers du président Roosevelt des Etats Unis dans les années 1930 : il faut couper les liens entre l’agriculture et le marché par des prix garantis et d’autres mesures similaires. Dans tous les pays où de telles politiques ont été essayées - y compris en Afrique, en particulier pour les « cultures d’exportation » de type « colonial » - les mesures de ce type ont conduit à de spectaculaires augmentations de production, au point d’engendrer une autre plaie, la « surproduction ».

Mais que vaut-il mieux : un peu de surproduction, ou la famine ?